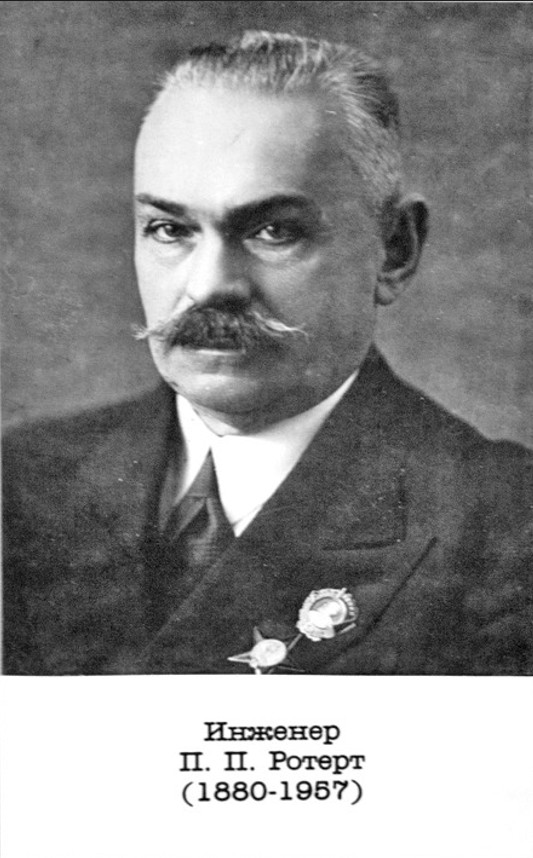

Ротерт. слово о великом инженере-строителе

15 октября 1934 года в Московском метро прошел первый пробный поезд. Состав, который вел инженер Михаил Шполянский, начал свой путь в 20 часов 20 минут с территории депо Северное. Через три минуты он был на станции метро «Комсомольская». Первый рейс шел с небольшой скоростью – 20–25 км/час. Всего в этот день было сделано шесть рейсов и скорость была доведена до 60 км/час. До пуска было еще далеко, но первый поезд дал уверенность и моральную поддержку, что скоро пуск состоится. Пробную поездку в кабине первого поезда совершил Павел Ротерт, первый начальник Метростроя.

До Метростроя

Безусловной заслугой Советской власти является развёртывание в тридцатых годах подготовки большого числа специалистов, без чего не был бы возможен технический рывок. Правда, это имело и другую сторону: девальвацию звания инженера. До этого инженер был, если уместно так выразиться, товар штучный. Достаточно сказать (коль скоро мы говорим о метро), что на момент образования Метростроя в августе 1931 года лишь несколько человек были в деталях знакомы с практикой зарубежного метростроения. Назовем их имена, люди должны о них помнить. Они внесли огромный вклад в создание транспорта, которым мы пользуемся каждый день. Это Семен Розанов, Виктор Николаи, Константин Финкель и Иосиф Шелюбский. Конечно, с давних времен существовали инженеры-тоннельщики и горняки, но строительство железнодорожных тоннелей в горах или горнодобывающих предприятий в степи было абсолютно непохожим на создание подземной транспортной системы в городе. И вот, когда встал вопрос, кого поставить во главе новой для страны сложнейшей стройки – создания Московского метрополитена, – выбор пал на Павла Павловича Ротерта.

Чем же был известен Ротерт в начале тридцатых, что заслужил такое доверие самого Орджоникидзе? Этнический немец Ротерт родился в 1880 году на территории нынешней Польши (тогда части Российской империи), в городе Белостоке. Получил образование в Петербурге, в Институте гражданских инженеров. Примкнул к рабочему движению, поддержал революцию. Первая его работа связана с железнодорожным транспортом на Украине, после Гражданской войны занимался восстановительными и строительными работами.

Звезда Ротерта взошла, когда в 1925 году ему предложили возглавить строительство здания Госпрома в столице советской Украины Харькове – уникальный комплекс высотных железобетонных зданий, подобного которому не было не только в СССР, но, пожалуй, и в Европе. И сейчас здания Госпрома поражают воображение, а в те времена стройка казалась вообще фантастической. Начав строительство с тачки и лопаты, в условиях чудовищного жесточайшего дефицита материалов и оснащения, Ротерт к завершению, к 1928-ому году, добился высочайшего уровня механизации. На строительстве Госпрома Ротерт близко познакомился с архитектором Самуилом Кравцом – соавтором проекта здания Госпрома. Пройдет несколько лет, и Ротерт пригласит Кравца, взрастившего в Харьковском политехническом институте плеяду молодых талантливых архитекторов, на должность начальника архитектурного бюро Метростроя.

Затем была вторая великая стройка в биографии Павла Ротерта. Это Днепрострой. Говоря о Днепрострое, мы прежде всего представляем себе ДнепроГЭС. На самом деле строительство было куда масштабнее. Оно включало фактически всю обширную инфраструктуру: создание сети дорог, железнодорожных мостов через Днепр, металлургических предприятий, нового города... Стройка близилась к завершению, когда главного инженера Ротерта вызвал телеграммой в Москву Орджоникидзе. Речь шла о строительстве московского метро. Григорий Константинович направил Ротерта к Лазарю Кагановичу, совмещавшего в то время посты секретаря МК и МГК ВКП(б).

«Я не думал тогда, – писал Ротерт о своей недавней зарубежной командировке (в 1930 году), – что мне когда-либо придется строить метрополитен, но знал, что это строительство уже стоит у нас на очереди; это обстоятельство еще более убедило меня в том, что с сооружением таких тоннелей должны быть знакомы советские техники. С этого дня я начал знакомиться с работами по постройке тоннелей в Америке, с постройкой метрополитенов в Нью-Йорке, Филадельфии, Париже и Берлине. Предложение Л.М. Кагановича таким образом не застало меня врасплох...»

С августа 1931 года Ротерт возглавил только что образованный Метрострой или, как он тогда назывался «Управление ударного строительство московского метрополитена при президиуме Моссовета». Между прочим, когда в июле того же года в Политбюро решался вопрос о будущем руководителе Метростроя, выбор стоял между Ротертом и начальником Днепростроя Александром Винтером, по удивительному совпадению земляком Ротерта и тоже немцем.

Начальник Метростроя

В начале 1931 года власти Москвы и даже страны осознали, что плачевное состояние транспорта столицы не просто является серьезной помехой жизни горожан, но и тормозит начавшуюся индустриализацию. С января по май МК и МГК ВКП(б) искали способы решения транспортного кризиса. Рассматривались различные варианты. В Советском Союзе уже был опыт электрификации пригородного сообщения (Баку, 1926 г.; участок Москва – Мытищи, 1929 г.). Опираясь на него, а также на идею профессора В.Н. Образцова о «глубоком вводе», Каганович, стоявший во главе парторганизаций Москвы и области, предлагал ограничиться реконструкцией московского железнодорожного узла с соединением Северной (Ярославской), Курской и Горьковской дорог проходящей через центр Москвы линией. Сталин велел рассмотреть возможность строительства метрополитена. В результате оба тезиса нашли отражение в резолюции Июньского пленума ЦК ВКП(б).

В августе 1931 года возглавить проектирование и строительство метрополитена в столице предложили Павлу Ротерту (при этом он пока не освобождался от обязанностей главного инженера Днепростроя); был образован Метрострой. Рамки этой статьи не позволяют касаться предыстории проектирования метро в Москве. Скажем лишь, что Ротерту удалось привлечь в Метрострой почти всех специалистов, участвовавших в ранее выполненных работах по проектированию метро подотделом МГЖД (трамвайный трест). Некоторых инженеров Ротерт вызволил из заключения.

Первые наброски проекта Ротерт выполнил в течение нескольких дней вместе со своим заместителем Финкелем, участвовавшим до революции в строительстве метрополитена в Берлине. Ещё один инженер, Шелюбский, также имел берлинский опыт. Два других члена команды Ротерта, профессор Семен Розанов и инженер Виктор Николаи, были в деталях знакомы с практикой строительства метро в Париже в самом начале 20 века, причем первый в свое время занимал немалую должность начальника технических служб Парижского метрополитена. Группа специалистов Метростроя начала с того, что тщательно изучила два разработанных в 1920-е годы проекта метро: проект МГЖД и проект немецкой фирмы «Сименс-бауюнион», имевшие принципиальные различия в способах строительства и в конструкциях тоннелей и станций. При этом надо сказать, что к 1930-м годам в мире сложились три совершенно разные школы метростроения: лондонская, парижская и берлинская. Обусловлено это было как различными грунтовыми условиями трех столиц, так и национальными подходами к строительству и технологическими возможностями.

Использовать наиболее прогрессивный английский подход к строительству метро глубокого заложения с использованием тоннелепроходческих щитов и обделки тоннелей чугунными тюбингами Ротерт не предполагал из-за крайне ограниченных возможностей советской промышленности. Парижский (закрытый, горный) способ строительства тоннелей представлялся ему в условиях Москвы опасным и трудоемким (в Париже имели место случаи повреждения и разрушения зданий из-за осадок грунта, а геология Москвы с неустойчивыми обводненными грунтами была намного сложнее геологических условий Парижа с прочными известняками). К тому же способ требовал участия значительного числа квалифицированных рабочих-тоннельщиков. Таким образом, оставался лишь берлинский способ строительства тоннелей и станций в открытых котлованах или с помощью траншей. Но и здесь не все было просто: узкие кривые улицы Москвы, неблагоприятные горно-геологические условия, отсутствие генплана, острейший жилищный кризис, не позволявший сносить мешавшие строительству здания, дефицит стальных профилей для крепления стенок котлованов, практически полное отсутствие землеройной техники, требование НКПС к увеличенному габариту тоннелей, в которых первоначально предполагалось совмещенное движение составов метро и пригородных поездов – все это не давало организовать работу подобно тому, как это делалось в Германии.

Единственное, что не вызывало особых вопросов – это направления первоочередной и следующих линий, поскольку выбор трассы диктовался наибольшими пассажиропотоками в наземном транспорте.

В обозначенных условиях прекрасный строитель и организатор Ротерт, одновременно мудрый, но и осторожный, еще до разработки технического проекта первой линии принимает решение развернуть на Русаковской улице строительство опытного тоннеля – внимание! – по парижскому способу. Выбор места предопределялся следующим:

- удаленное от центра место, где строительство не могло заметно помешать жизни города;

- широкая улица с малоэтажной застройкой, под нечетной стороной которой должен пройти тоннель мелкого заложения;

- весьма значительный уклон в 35 тысячных (условно 35 метров на 1000 метров пути);

- прохождение тоннеля под Митьковской железнодорожной веткой, которая не была жизненно важна для железнодорожного узла (в случае возможной аварии).

При успешном завершении опыта Ротерт мог быть уверенным в возможности строительства наиболее трудных участков в центре города парижским способом – там, где берлинский метод оказался бы неприменимым.

Работы начались в ноябре 1931 года с возведения барака для рабочих (и одновременно конторы строительства) на правой стороне Русаковской улицы, примерно на месте современного строения 14/16. В декабре на противоположной стороне приступили к сооружению наклонной эстакады для разгрузки вагонеток и подходной выработки к будущему тоннелю – бремсберга. Общее техническое руководство работами осуществлял профессор Розанов, документацию разработал молодой инженер Вениамин Маковский, а производство работ вел совсем еще юный техник Вадим Пикуль – родственник получившего впоследствии известность писателя (в дальнейшем Пикуль окончит МИИТ и станет видным ученым-тоннельщиком).

В последних числах декабря 1931 года МГК утвердил трассировку первоочередной линии. На разработку технического проекта Ротерту отводилось шесть месяцев – до мая 1932 года. В это время Метрострой занимался подготовительной работой: выполнял дополнительную геологоразведку, создавал базу для добычи материалов на подмосковных месторождениях и т.д. Одновременно Ротерт договаривается с профильными вузами о начале подготовки специалистов по метростроению. Параллельно технический отдел разрабатывал проект по берлинскому методу. Авария на опытном участке, впрочем, не очень серьезная, еще больше убедила Ротерта в необходимости строить тоннели и станции котлованным способом.

Лишь один инженер в техническом отделе – молодой Вениамин Маковский – был сторонником лондонского способа строительства метро щитами на большой глубине. Забегая сильно вперед, можно сказать, что жизнь доказала его правоту (уже вторая очередь метро строилась преимущественно щитами), но конкретно в тех условиях начального периода идея Маковского была практически нереализуема. Главные преимущества щитовой проходки состояли в том, что трассировка могла не привязываться к улицам, а грандиозная стройка в значительно меньшей степени влияла на жизнь города. Не найдя поддержки у коллег, Маковский заручился одобрением Хрущева и в марте 1932 года опубликовал в «Правде» статью «Как строить метрополитен». Из ученых Маковского поддержал Александр Пассек.

Идея строительства метро на большой глубине понравилась Сталину; Ротерт не смог переубедить партийное руководство, и через неделю после представления в установленный срок технического проекта линии мелкого заложения ему пришлось заняться перепроектированием метрополитена на глубокое заложение. По воспоминаниям Хрущева, Сталина привлекла мысль о возможности использовать станции глубокого заложения в качестве бомбоубежищ, а также идея применения новых подъемных машин – эскалаторов. Все это, как и дополнительная геологоразведка на большие глубины, и последовавшие затем экспертизы (три иностранные и одна отечественная) привели к значительной задержке развертывания строительства, которое по первоначальным планам должно было закончиться в 1933 году.

На участках с глубоким заложением линии началась проходка шахт, которая сразу же столкнулась с огромными трудностями. Оказалось, что просто перенести старые шахтерские способы в густо застроенный город с крайне неблагоприятными горно-геологическими условиями нельзя: столь распространенная в горнодобывающем деле осадка поверхности грунта совершенно недопустима в городе, так как приводит к разрыву подземных коммуникаций и разрушению зданий. К тому же линию глубокого заложения предполагалось строить не щитами(!), на которые у страны не было валюты, а трудоемким и опасным горным способом при временном деревянном креплении горных выработок. В этих условиях Ротерт, продолжая настаивать на открытом (котлованном) способе, остановил работы на шахтах. Каганович посчитал нужным вмешаться.

На основании совместного решения МК и МГК ВКП(б), а также президиума Моссовета от февраля 1933 года в Метрострое прошла реорганизация структуры управления. Наряду с этим планируемая протяженность участка глубокого заложения была уменьшена и ограничена промежутком между Красными воротами и центром, что больше соответствовало реальным возможностям Метростроя.

В 1933 году по инициативе Кагановича первым заместителем Ротерта был назначен давний знакомый Кагановича Егор Абакумов, освобожденный от работы в угольном тресте Донбасса за организационные провалы. Абакумов оказался «своим» – как для простых рабочих-метростроевцев, так и для партийного руководства – Хрущева и Кагановича, кураторов стройки. Энергично взявшись за работу, он проявил хорошие организаторские способности. С угольных шахт Донбасса он привлек большое число рабочих и ИТР. Работа Метростроя постепенно стала налаживаться, а внедрение специалистами совершенно новых для страны способов проходки – в кессоне и при искусственном замораживании, применение закрепления грунта с помощью метода силикатизации – позволило справиться с неустойчивыми водоносными грунтами и успешно пройти как шахты, так и тоннели глубокого заложения. Вынужденное применение на завершающем этапе строительства двух щитов – зарубежного (на приобретение которого все-таки пришлось пойти) и отечественного – позволило построить самый сложный 444-метровый участок под крупными коллекторами и размывом реки Неглинки.

Огромное значение Ротерт уделял архитектуре метро, которой в мире до московского метрополитена, можно сказать, не существовало. Руководить архитектурным бюро Метростроя он пригласил из Харькова Самуила Кравца, а тот в свою очередь привел взращенную им группу молодых архитекторов, задавших тон подземной архитектуры.

15 октября 1934 года Ротерт совершил пробную поездку в кабине первого поезда, ведомого инженером Михаилом Шполянским.

Как известно, первая очередь Московского метрополитена протяженностью 11,6 км с тринадцатью станциями открылась 15 мая 1935 года. Накануне на торжественном заседании в Колонном зале Дома Союзов большое число метростроевцев было награждено правительственными наградами. «За успешное выполнение решения партии и правительства, обеспечение большевистских темпов в работе и за своевременное окончание строительства первой очереди московского метрополитена — наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:

1) Xрущева Н. С. — секретаря МК ВКП (б),

2) Абакумова Е. Т. — заместителя начальника Метростроя,

3) Старостина К. Ф. — парторга Метростроя,

……. (всего 37 фамилий).

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:

1) Булганина Н. А. — председателя Моссовета (как ранее награжденного орденом Ленина),

2) Ротерта П. П. — начальника Метростроя (как ранее награжденного за Днепрострой орденом Ленина)…

В 1935-38 гг. под руководством П.П. Ротерта была спроектирована и построена вторая очередь Московского метрополитена.

По завершении работы в Метрострое Павел Павлович занялся научной работой, но не терял связь со строительством метро. До сих пор в Метрострое сохраняется традиция навещать могилу Ротерта на Немецком кладбище, отдавая дань уважения великому инженеру-строителю – первому начальнику Метростроя. Именем Ротерта названа улица в Москве. Но лучшим памятником Павлу Ротерту является, пожалуй, даже не только первая очередь Московского метрополитена, а и весь метрополитен, ибо идеи, принципы и решения, смело и прозорливо заложенные в него первыми проектировщиками под руководством Ротерта в далеких тридцатых, не теряют актуальности и теперь.

Владимир Горайчук